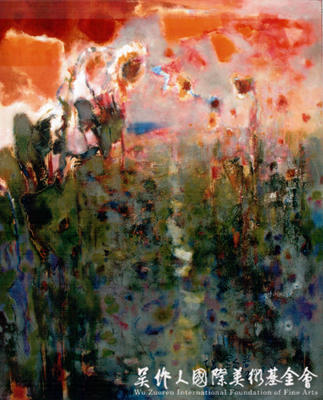

2009年12月27日,著名老艺术家张钦若先生去世,享年81岁。张钦若先生去世前一个月,亲自将自己为吴作人先生百年诞辰所作油画《天国之路》赠送给吴作人国际美术基金会。2010年3月张钦若先生骨灰落葬于北京万佛陵园,陪伴着他的恩师吴作人先生。

天国之路——致恩师吴作人先生(张钦若作, 油画,100×80,2008年)

张钦若(1929-2009),黑龙江平山人。1948年东北画报社(前延安鲁艺)美术训练班毕业。上世纪50年代受教于吴作人先生,并就读于前苏联专家油画进修班。曾为解放军艺术学院美术系教授、中国老教授协会会员、中国美术家协会会员、中国油画学会理事。

吴作人国际美术基金会曾经举办过张钦若先生的3次画展,分别是2000年在北京国际艺苑美术馆举行的“张钦若、闻立鹏、马常利、张重庆四人油画作品联展”、2001年在中国美术馆举行的“张钦若油画展”和2008年在中国美术馆举行的“四老油画作品联展——张钦若、闻立鹏、马常利、张重庆”。

附张钦若先生怀念吴作人先生文章《笛声悠悠》。

笛声悠悠

——怀念老师吴作人先生

张钦若

1997年4月,我正在意大利进行艺术考察,9日的夜里,忽得一梦,梦中见吴作人先生走来,欲问候先生时忽然梦醒,醒后心中难过不能自抑。第二天我便在波罗尼亚丁氏艺术中心的住所拨通了吴作人先生家的电话,询问先生病况如何,电话那边传来萧慧悲伤的声音:“父亲昨天晚上九点多去世了……”放下电话,望着窗外异国的斑驳夜景,想到从此我又少了一位亦师亦友的长辈,中国美术界又少了一位成就斐然的前辈,我的心情变得沉重又寂寥,念及一个月前在北京医院与吴先生的见面,未料到竟是永诀!我徘徊斗室,夜不能寐,往事如潮水般由远及近,我与吴先生的交往在脑海中终于连缀成篇……

1953年的北京。我在军委公安军美术创作组任组长,在那些春去秋来的日子里,吕恩谊、张晃和我时常去拜望吴先生。吴先生家住建国门内水磨胡同的一方四合院里,夏日院中果树枝繁叶茂,树下花草葱茏。微风袭来,落英缤纷,满庭芳香。葡萄熟了的时候,则有吴先生的悠悠笛声伴着片片落叶在秋风中飘荡,斯情斯景,如诗如画。进入先生家的客厅,红木书柜古色古香,灰白的墙上挂着几幅清雅别致的书画,与先生身着毛兰布外衣的身影交相辉映,不知不觉中已将我们引入他那深沉含蓄、素以为绚的艺术境界之中。每次聆听先生的教诲都有“与君一席话,胜读十年书”的感觉。先生德高望众,平易近人,对我们这些热爱艺术、渴望进取却无机会进入专业院校深造的部队青年格外关怀,至今回忆起先生的言传身教,仍然让我深为感动。先生见我们十分好学,于是在1954年春夏之际,约我们到他家中画画。作为校外学生竟能与先生一起作画、学艺,并得到他具体入微的指点,足见先生对新中国美术教育事业的热忱和对青年学生的爱护。每逢周二、周四的晚上,我们就会聚在先生家,请来美院的模特或部队战士或文工团员当模特,我们则以满腔的热情投入到艺术学习中。期间相继加入的还有王式廓、李斛、李宗津、戴泽等美术学院的中青年教师,诗人艾青也感于沙龙式的艺术气氛而与大家相聚在一起。在开始画画之前,吴先生的夫人萧淑芳先生总是在茶几上摆放上水果点心和从吴先生家乡捎来的特产,作画间隙,大家说艺论画,谈笑风生。言谈中先生的话幽默风趣、富于哲理,时常引起我们年青人对于艺术、人生的思考。

作人先生和我们在教与学的关系上不像在校内教学那样正规严格,先生常和我们谈及他在比利时留学时的心得体会,让我们明白“成才靠自学,自学未必成才”的辩证关系,要在思索与实践中寻找自己的艺术语言。他对我们的习作很少就画论画,只是肯定少许优点,不在细枝末节上提意见,更多的是强调形体结构和明暗交界线之间的半调子的宽窄、浓淡、虚实的微妙关系的重要性。先生主张要充分地分析思考画面的结构、布局以及所要表达的思想感情。在学习后期,我们和先生一起画油画头像。先生的调色板常常只有六七种颜色而且土色居多,在用色上单纯又丰富、微妙又高雅,用笔藏而不露,笔意含蓄富有力度。有一次我们作画时用过期的书刊擦笔,并不时的把笔端的油彩挤掉扔在纸篓里,先生说:“不能用书擦笔!再说调出的颜色不对可以画到其它适合的部位,画面上没用多少颜色反而都挤在纸上扔掉是不应该的。”先生就是这样在细微之处提醒我们要尊重文化,养成良好的作画习惯。在断断续续近两年的时间里,我们不仅在观察方法、造型能力方面有很显著的提高,更重要的是先生的气质、人品、修养及教书育人的大家风范,在我们心中留下了深远的影响。

1956年初夏,吕恩谊、江平、张晃和我陪同吴先生及古元、萧淑芳先生去大连、旅顺画海景。为了能够多看看先生的作画过程,大部分时间我们都和他一起画。先生作画充满激情,刀笔并用,概括取舍,有时甚至在画面上重新组合,给我们很大启发。先生有问必答,记得我们曾经提起海洋画家阿依瓦佐夫斯基的作品,先生认为画得太真实,风景画不是自然的翻版,指出我们在写生中要意在笔先,不能看见什么画什么,画风景更要学会概括,否则就不能画好风景。

1957年在反右运动中,我被错划为右派,由北京发配至北大荒,就此与先生一别经年,直到1961年我从北大荒调到哈尔滨艺术学院任教后,才又有机会重聆先生的教诲。是年吴作人先生与傅抱石、余本、萧淑芳、郁风等几位前辈去镜泊湖写生,我怀着激动的心情陪同吴先生游览了镜泊湖。记得那天早晨,天上飘着细雨,我们一行人身着雨衣,泛舟湖上,我见吴先生把一张速写纸叠了又叠,放在手心上,画了很多小构图,回到住地先生凭这些小草图画了几张雨中的镜泊湖。我对先生的记忆力和想象力惊诧万分。先生对我说:“如果你能对物象有细微的观察和深刻体验,就会有闭目在眼前、落笔在腕中的感觉”。深秋已至,我们回到哈尔滨。由黑龙江省美协在工人文化宫举办联展,吴先生的《镜泊飞瀑》等多幅具有中国特色的精彩之作在哈尔滨美术界引起强烈反响。在展出期间先生约我和他去动物园画速写,他先用指甲在纸上划了几条动势线,确定轮廓和构图位置,寥寥数笔苍劲有力,展现在画面上的是姿态各异、形神兼备的卧狮。正值黑龙江省第一届美展开幕,先生们被邀请光临指导,展览上有我的一幅油画《荒地上的早晨》,是表现拖拉机手的生活。有位领导对我说吴先生看了你的画只说画得很帅。于是我亲自征求先生的意见:“笔触的流畅并不难,难的是一看再看,百看不厌。一幅好作品运笔用色是根据对象的形体结构、质感、量感、整体而行之,是发自内心情感的自然体现。”从这以后我的画风发生了根本性转变,不再过多追求画面运笔的“帅”气,而是注意依据生活中不同的情绪、感觉来表现画面,自此我观察事物的角度,感受力都越来越深入,是先生指明了我的艺术道路。

1963年我带哈尔滨艺术学院的学生来北京参观画展,借此机会去水磨胡同看望吴先生。进到庭院步入客厅,只见先生手中拿着一支短笛,仍像往日一样亲切地招呼我坐下,丝毫未把我当成一个“右派分子”,而是关切地询问我与他分别这些年的情况,对我的遭遇充满同情。当专案组去他家调查我的“反党言论”时,他坚持着一个艺术家真诚的品格,总是“无可奉告”。临走时先生给我看了他画的水墨画近作,有熊猫、金鱼、骆驼和山鹰,并在一张有两匹骆驼的作品上题字送给我作为留念。在归途中我一路沉思,当时像我这种身份的人在极左思潮甚嚣尘上的形势下是没有多少人敢接触的,先生不畏强权,清高独标的人品久久地震撼着我的心灵……

1978年,党组织给我落实政策由哈尔滨调回北京,于解放军艺术学院美术系任教,听友人说:“在文化大革命中说吴先生在50年代中期在家中搞‘黑会’,你们参加夜画的人都是‘黑会成员’。”后来我去看望吴先生时曾谈起此事,先生微微一笑,“在那动乱的年代是秀才遇见兵,有理说不清”。我心中有一种说不出来的滋味……

80年代中,吴先生作为中国美术家协会主席,外事活动较多,工作与创作又十分繁忙,我不便多去打扰,差不多每年去看望一次先生。到了1991年,吴先生患脑病初期在家中休养,我时常去看望先生和家人,聊天谈艺,先生有时让我给他讲国家大事,比如部队传达的文件精神,或是中国油画现状。当我说到流派纷纭时,先生说:“诸多流派没有高低之分,只有作品的质量之别,更何况流派的选择是画家的个性所决定。中国油画艺术应扎根于本土、本民族,才会立足于世界。”吴先生在病中仍然关心祖国的繁荣昌盛与中国油画艺术事业。

最使我难过的是将我的画册送给吴先生时的情景。他躺在藤椅上,由萧先生为他翻阅,几页之后他垂首哭起来,“你还能画,我不能画了……”“爸爸你画得很好。”女儿说:“等你病好了会画得更好。”先生听了,沉默片刻后唱了几句苍凉的京剧《曹孟德……》,聊慰心中的无奈和寂寞。面对先生对艺术眷眷之心与病弱之躯的抗争,一股无名的辛酸涌上心头。

今年中秋节前,我又如往常一样来到先生家,面对萧淑芳先生和他们的女儿、女婿,我无法相信先生已离我们而去这一现实。昔日先生的音容笑貌再度浮现眼前……

夜已深,我闭目良久,然而眼前再次浮现先生的身影,举手投足,运笔依然,恍惚间耳边传来悠悠的笛声,“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城,此夜曲中风折柳,何人小起故园情”。

先生辉煌的艺术业绩与他清风朗月般的人品将永存人间。

1997年10月1日

原载于《吴作人研究与追念》